Pratiche inclusive, immaginari escludenti

di Graziano Graziani

Uno dei termini più frequenti, quando vogliono vendervi qualcosa, è la parola “esclusivo”. Un’esperienza “esclusiva” è qualcosa che non ci si può lasciar scappare, perché la sua esclusività è garanzia di eccezionalità e qualità. La moda “esclusiva” è quella che sarà in grado di fornirvi gli abiti e gli accessori che vi permetteranno di spiccare sugli altri, di farvi distinguere. Che si tratti di puro artificio retorico a scopo pubblicitario oppure di un’effettiva attestazione di lusso, l’esclusività è certamente un elemento in grado di attribuire un maggiore appeal a ciò che acquistiamo, almeno per una considerevole fetta di consumatori. Ma cosa significa, letteralmente, esclusivo? Riferito a uno specifico ambiente, secondo il dizionario questo aggettivo descrive ciò che è riservato a un numero ristretto, selezionato e qualificato di persone. Il riferimento è, dunque, al verbo escludere: ciò che è destinato solo a voi non è destinato ad altri.

La parola “esclusivo” rimanda immediatamente all’immaginario del lusso. È meno controversa della parola “escludente”, pur condividendone la radice e, se non interamente il significato, quanto meno l’effetto che tale significato produce. Se dal punto di vista del marketing questo discorso può avere un riferimento concreto – non tutti possono, di fatto, permettersi articoli di lusso – va registrato come questo concetto, nel tempo, abbia travalicato abbondantemente questo aspetto dell’esistenza.

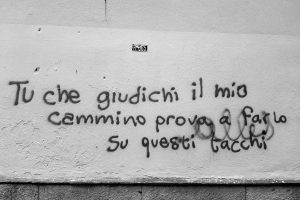

Tendiamo sempre più a concepire in termini di esclusività quelli che, una volta, erano considerati diritti universali: l’istruzione, ad esempio, oppure lo spazio urbano, sempre più concepito secondo modelli classisti, dove il “decoro”, più che a migliorare gli standard abitativi dei quartieri sembra essere lo strumento per allontanare chi non è in grado di vivere la città da consumatore. Anche l’arte, quando si trincera dietro parametri di funzionalità, commerciabilità, eccellenza, spesso non fa altro che replicare delle logiche di esclusività, e dunque escludenti.

Mentre in molti settori della vita pubblica si invoca l’adozione di misure “inclusive” – nella scuola, nel linguaggio, nello sport – sul fronte opposto si opera sempre di più per rendere quegli stessi settori “esclusivi”, per renderli appetibili in quanto prodotti di lusso destinati a una precisa porzione di cittadinanza, quella che può permetterseli. Questa contrapposizione è certamente il sintomo di uno scontro tra visioni opposte – orientata alla condivisione e all’accessibilità la prima, spostata tutta sulla privatizzazione la seconda. Ma è anche il segnale di quanto attraverso nuove narrazioni seduttive il discorso classista, entrato in crisi nella seconda metà del Novecento, sia tornato a occupare spazi di immaginario che un tempo gli erano, almeno esplicitamente, preclusi.

Oggi, che le disparità sociali si stanno acutizzando anche a causa degli effetti della pandemia, evento giunto a coronamento di un decennio di austerity, il braccio di ferro tra inclusione ed esclusione sta diventando un tema rovente in molti aspetti della vita del nostro paese. In questo numero di 93% abbiamo provato a indagarne cinque: la scuola, il teatro, il lavoro, lo sport, la città. Abbiamo chiesto a esperti di questi ambiti – Giulia Addazi, Liv Ferracchiati, Emanuele De Luca, Marco D’Ottavi e Sarah Gainsforth – di provare a leggere il nostro presente alla luce dell’antinomia esclusione/inclusione. Per cercare di tracciare una mappa, sicuramente incompleta, di come l’immaginario del nostro paese si stia riconfigurando attorno a questi concetti, segnando allo stesso tempo una forte pervasività della prima ma anche un proliferare di pratiche che mirano a costruire la seconda.