Le illusioni e il metodo della convergenza

di Nicola Borghesi

Una mail

Mi scrive una mail Graziano Graziani in cui mi chiede se secondo me fare teatro è una cosa che ha un vero impatto sulla realtà, nel dibattito pubblico, o ce la raccontiamo tra noi finché ce lo lasciano fare. Non era proprio così la domanda, ma nella mia testa l’ho sintetizzata così. È una di quelle domande che, quando la ricevi, ti viene da dire: grazie per la domanda, che è una di quelle affermazioni che si fanno quando pensi di avere molto da dire, in merito a quella domanda.

È anche un po’ una domanda trabocchetto, perché se rispondi di sì, la spiegazione finisce facilmente nella retorica di quanto siamo bravi e utili e uno che legge pensa: guarda come se la racconta questo. D’altra parte se rispondi di no, poi rischi di fare la figura di quello che vuole fare l’originale che dedica la sua vita a una cosa, ma nel frattempo coltiva la struggente consapevolezza dell’inutilità di ciò che fa.

D’altra parte per rispondere a questa domanda dovremmo anche esserci intesi prima su una serie di cose: cosa significa incidere nella realtà, quale realtà, che cos’è la realtà, che cos’è nel 2025 il “dibattito pubblico”, che cos’è un’illusione, a cosa servono le illusioni, se l’illusione sia una categoria deteriore o non sia piuttosto l’unico strumento che rende la vita possibile. Tutte cose che ci porterebbero lontano e mi farebbero andare fuori tema.

Allora io, per uscire da questa dicotomia, vorrei restare più sul concreto e rispondere così: un pochino. Che non è molto, ma non è neanche niente.

Mi spiego.

Posti interessanti

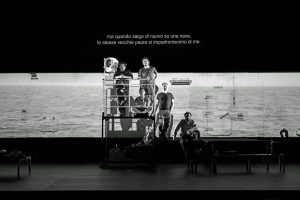

Con la mia compagnia, Kepler-452, da un po’ di anni facciamo teatro andando a frequentare dei posti dove succedono cose che ci sembrano meritevoli di essere poi raccontate in scena, spesso portando con noi sul palco persone che di mestiere non fanno gli attori. E questo un po’ mi facilita nella risposta. Negli anni, per via del modo in cui faccio il mio lavoro, mi è capitato di frequentare, per periodi prolungati: una fabbrica occupata, una nave che fa ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, un carcere, un centro per sgomberati, diversi centri di salute mentale, scuole medie e superiori, ospedali, comunità rom, parenti delle vittime, dormitori per senzatetto e potrei andare avanti. Se non facessi teatro e non lo facessi nel modo in cui lo faccio, in quei posti non ci sarei mai andato e in alcuni di essi non ci sarebbe andato nessuno. Il minuscolo potere che ho, nel mondo, è di scegliere una storia, una comunità, un posto, delle persone e raccontarle davanti ad altri gruppi di persone più o meno grandi, e farli incontrare. A volte, a partire da questo incontro, succede qualcosa.

È un potere piccolissimo, me ne rendo conto. Ma non è niente.

Mi spiego.

Il senso di rovina

È da un po’ di anni che mi incombe addosso un senso di apocalisse, di rovina totale. Mi rendo conto che anche questa non è una cosa originale, ma è così. Questo senso di rovina va dal generale al particolare: la guerra, il cambiamento climatico, la pandemia che abbiamo vissuto e quelle che vivremo, ma anche la chiusura di posti che amo sostituiti da posti che mi fanno orrore o la progressiva espulsione dai perimetri delle città di ciò che le rende degne di essere vissute. Di fronte a queste angosce ci sono due strade: arrendersi o tentare di essere utili a qualcosa, nella consapevolezza che, nel contesto dato, siamo soli, minuscoli, atomizzati e sicuramente velleitari. Il mio tentativo di mantenermi in vita consiste nel cercare, in mezzo a tutto questo orrore che è il capitalismo in questa sua fase voracissima e confusa, ciò che ancora ha un aspetto umano. Poi installarmi lì per un po’ e nutrirmi di questa umanità e illudermi che non tutto sia perduto. E forse, questa illusione, è l’unica premessa possibile per non essere del tutto irrilevanti.

Frugando tra le pieghe della realtà, in questi anni, ho scoperto fenomeni, luoghi, persone, lotte, che mi hanno fatto pensare che non tutto è perduto. Rimango spesso stupito, quando approfondisco la conoscenza di una di queste cose, del fatto che prima non ne sapessi niente e di come fossero assenti o comunque poco rappresentate nel cosiddetto “dibattito pubblico”. E penso anche, allora, che del “dibattito pubblico”, in fondo non è che bisogna riporci troppe aspettative, perché la vita continua anche quando non è contemplata dal “dibattito pubblico”. Anzi, ho notato che spesso, quando arriva il “dibattito pubblico” le cose tendono a peggiorare.

Questi pezzi vitali di realtà, molto spesso, sono sconosciuti alla maggioranza dei cittadini e, quel che è peggio, non si conoscono tra di loro. Il risultato è che pensiamo di essere drammaticamente soli e isolati, quando invece basterebbe andare a cercare nei posti giusti per accorgersi che non è così.

Mi spiego.

Un metodo

Tra i vari posti che abbiamo frequentato ce ne è uno che ci ha consegnato un metodo. È la GKN di Firenze. In questa fabbrica occupata da più di tre anni c’è un collettivo di operai che, dal primo giorno, non ha voluto difendere soltanto il proprio posto di lavoro, perché ha capito il giorno stesso del licenziamento che la lotta solitaria di un gruppo di operai, nel lungo termine, non serve a niente e che bisognava invece saldare quella lotta con le altre ancora vive che ci sono nel panorama nazionale e non solo. Lo hanno chiamato il metodo della convergenza, che consiste nel riconoscere come l’interesse di un determinato gruppo di persone, se lo si guarda in un quadro abbastanza ampio, solitamente coincide con l’interesse di altri gruppi di persone e quasi mai con quelli del modo di produzione capitalistico. Che la lotta per il posto di lavoro è la lotta per l’ambiente, la quale a sua volta è la lotta contro l’imperialismo, la quale a sua volta è la lotta contro lo sterminio del popolo palestinese. E così via. E che, dunque, le lotte per avere anche solo la speranza di non essere irrilevanti devono incontrarsi. Tutto il contrario dell’istinto che ci pervade in questo momento della storia, una voce che ci sussurra: si salvi chi può.

E a questo punto Graziano Graziani, o anche un qualunque altro lettore che fosse arrivato fin qui, potrebbe chiedermi: e quindi? Cosa c’entra tutto questo con la rilevanza o irrilevanza del teatro?

Adesso mi spiego.

E quindi?

C’è una battuta, alla fine del Capitale, che è lo spettacolo nato dalla nostra frequentazione della GKN, in cui uno degli operai, Dario Salvetti – senza dubbio l’intelligenza politica più brillante di questi ultimi anni – dice: scegliamoci dei buoni compagni di vita e di lotta e proviamoci, a non vivere invano e a non morire soli. Ecco, secondo me il teatro smette di essere irrilevante e comincia a servire a qualcosa quando ci fa percepire la possibilità di non vivere invano e non morire soli. Quando ci fa incontrare una parte di noi che ancora non è morta. Quando, se vogliamo tornare alla domanda iniziale, ci tuffa nell’illusione che qualcosa si possa fare. E che fa diventare poi quest’illusione un’azione.

Una delle obiezioni più frequenti che ci facciamo tra noi in questi anni è: a che serve fare un teatro che abbia anche un aspetto politico, se poi chi siede in platea è già d’accordo con noi? A me sembra un’obiezione vaga e che tiene poco conto della realtà. Il fatto di essere d’accordo è una categoria molto fumosa. Il punto è cosa ce ne facciamo, di questo nostro essere d’accordo. A me fa piacere se qualcuno alla fine di uno spettacolo mi dice: questo spettacolo mi ha fatto cambiare idea su questa o quella cosa. Ma mi fa più piacere quando mi capita che mi dicano: sono anni che lotto per questa o per quella cosa e sono sempre sul punto di pensare che non ne vale la pena, vedere questo spettacolo mi ha fatto pensare che ne vale la pena. O ancora: ho sempre pensato che avesse senso lottare in questo modo, ma questo spettacolo mi ha fatto pensare che sarebbe meglio farlo in quest’altro. O ancora: non sapevo niente di quello che hai raccontato in scena, ma ora voglio saperne di più. O ancora: questo spettacolo mi ha fatto sentire meno solo.

Incontri

Insomma, per quanto mi riguarda, la rilevanza del teatro risiede nella possibilità di fare incontrare tra loro pezzi di realtà che altrimenti non si incontrerebbero e farlo dal vivo, dentro una stanza, nella speranza che questo influenzi in qualche modo la traiettoria della biografia di qualcuno, così come la mia personale storia di essere umano è stata influenzata da quegli incontri.

E questo vale per tutte le forme di teatro, secondo me, non solo per quelle con un’attenzione così ossessiva alle lotte.

Inoltre, occupandoci da ormai dieci anni di questi punti della realtà, ci capita sempre più spesso che le lotte che abbiamo raccontato si incontrino tra loro, come è successo tra i compagni del Collettivo di fabbrica GKN e il mondo delle ONG che salvano migranti in mare. Mondi che non si conoscevano, o che si conoscevano solo superficialmente, che si sono incontrati in teatro e hanno immaginato orbite nuove del loro pensiero grazie a questi incontri. Ecco, questa mi sembra un’influenza ascrivibile al teatro e che origina proprio da quei rapporti così stretti, così intimi che il teatro crea.

Infine

Infine non lo so, se siamo rilevanti nel dibattito pubblico. D’altra parte il “dibattito pubblico” mi evoca immagini di conversazioni pur importanti ma dettate da un’agenda della quale non abbiamo il controllo e che spesso è nelle mani del nemico. E allora forse la cosa fondamentale non è essere rilevanti nel dibattito pubblico, ma essere agenti di un altro dibattito, quello tra le persone vive, in una stanza, un certo giorno a una certa ora. E poi, sperare che questo incontro faccia succedere qualcosa.

Ecco, se questo qualcosa succede, non siamo del tutto irrilevanti.

È poco, forse, ma è qualcosa.

Nicola Borghesi

Nicola Borghesi, classe 1986, è un autore, regista e attore di Bologna. Diplomato alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, frequenta poi l’École des maîtres guidata da Tiago Rordrigues. Nel 2014 fonda Kepler-452, compagnia specializzata in teatro documentario, con la quale realizza reportage teatrali, spettacoli partecipati, format audioguidati. La sua indagine si focalizza soprattutto sull’invenzione di dispositivi artistici di messa in scena della realtà. Il suo metodo di ricerca, fondato sull’ascolto delle biografie, lo porta a passare lunghi periodi in luoghi insoliti per raccontarli: centri di sgomberati, fabbriche occupate, campi rom, carceri, scuole superiori, comunità di sikh. Dal 2018 è prodotto da ERT- Emilia Romagna Teatro, per cui scrive e co-dirige, tra gli altri, “Il Capitale – un libro che ancora non abbiamo letto” e “Il giardino dei ciliegi – Trent’anni di felicità in comodato d’uso”, spettacolo vincitore del Premio Rete Critica e del Premio Gli asini. Instancabile inventore di dispositivi teatrali anche in periodo pandemico, attraversa in bicicletta le città deserte in spettacoli come Consegne e Coprifuoco. Dal 2021 è docente presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe e per la Scuola Karenin di Paolo Nori. È fondatore del Festival 20 30 di Bologna e direttore artistico per la rassegna Discorsi della Stagione Agorà.