Polarizzazioni mediali tra affettività e rotture: l’emergere di una fringe democracy nel sistema ibrido della comunicazione

di Giovanni Boccia Artieri

Nel panorama mediale contemporaneo il confine tra media tradizionali e spazi digitali si fa sempre più labile, generando un contesto ibrido in cui la comunicazione assume forme complesse e multidimensionali. Accanto a media istituzionali e piattaforme online mainstream come Facebook o Instagram, si sviluppano parallelamente degli spazi “fringe”, ovvero spazi digitali marginali e periferici che, grazie alle loro dinamiche autonome e alla capacità di sfruttare piattaforme online con possibilità e governance alternative, stanno emergendo come laboratori di una nuova forma di partecipazione democratica – quella che potremmo definire come una “fringe democracy”.

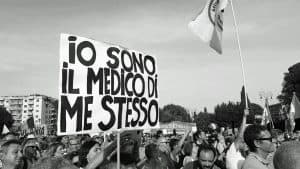

Un esempio significativo è rappresentato dal dibattito emerso durante la pandemia: mentre le istituzioni e i media mainstream cercavano di diffondere messaggi scientifici e di prevenzione, su piattaforme alternative come Telegram si sono sviluppate narrazioni alternative come quelle anti-vacciniste e spesso estreme come quelle contro i “Big Pharma”, che hanno finito per entrare anche nel discorso mainstream. Nel corto circuito mediale che vede interagire media mainstream e piattaforme fringe, questi spazi marginali si rivelano terreni fertili per forme di comunicazione polarizzata, in cui si intrecciano dinamiche sia affettive (affective polarization) sia distruttive (destructive polarization). Da un lato, si consolida un senso di appartenenza a una comunità ideologica ben definita; dall’altro, il dissenso viene veicolato in maniera radicale, contestando non solo le misure sanitarie ma l’intero sistema istituzionale.

Questa articolata rete di comunicazione, in cui coesistono e si contaminano logiche mainstream e alternative, rappresenta il terreno su cui si costruisce la polarizzazione odierna. Per approfondire questa dinamica occorre esplorare come la polarizzazione – sia in termini di affettività che di distruzione del dialogo – si inserisca in questo sistema ibrido, contribuendo a plasmare un discorso pubblico sempre più segmentato e radicalizzato.

La polarizzazione nel dibattito contemporaneo

Il concetto di polarizzazione va ben oltre il semplice scontro di opinioni; esso evidenzia come la costruzione dell’identità collettiva si basi su dinamiche emotive che favoriscono inclusioni ed esclusioni, costituendo una caratteristica profonda sia della sfera sociale che di quella comunicativa. Nel contesto digitale queste dinamiche acquisiscono specificità uniche: le interazioni online spingono le persone a raggrupparsi in nicchie ideologiche, creando barriere nette tra chi condivide determinati valori e chi, invece, li mette in discussione. In questo scenario, la polarizzazione si manifesta in due forme complementari: quella affettiva, in cui reazioni emotive forti definiscono l’opposizione tra “noi” e “loro”, e quella distruttiva, che impedisce ogni possibilità di dialogo costruttivo delegittimando le posizioni avverse.

La polarizzazione affettiva si riferisce, quindi, alla tendenza degli individui a percepire gli “altri” come una minaccia esistenziale, attribuendo loro significati emotivi fortemente negativi. Questo meccanismo genera un’attrazione verso notizie e messaggi che confermano e rafforzano il proprio senso di appartenenza, indipendentemente dall’oggettività dei contenuti. Le piattaforme digitali, in particolare i social media, utilizzano algoritmi di engagement che amplificano tali dinamiche e indirizzano gli utenti verso bolle informative sempre più omogenee. Questi algoritmi favoriscono la diffusione di contenuti in linea con le opinioni preesistenti, rischiando di creare ambienti in cui le informazioni vengono riproposte e confermate ripetutamente, con il risultato di chiudere il dialogo su prospettive diverse. In questo contesto si sviluppano vere e proprie “camere dell’eco”, dove il flusso informativo è fortemente filtrato e gli utenti interagiscono quasi esclusivamente con chi condivide il medesimo punto di vista. Tale processo porta a una polarizzazione accentuata: il discorso si struttura attorno a un netto contrasto, rafforzando la dicotomia tra gruppi identificati come “noi” e “loro”, con effetti significativi sul dibattito pubblico e sulla percezione delle realtà sociali.

La polarizzazione distruttiva emerge quando il conflitto supera il semplice consolidamento dei legami interni per trasformarsi in un vero scontro, delegittimando chi detiene opinioni avverse e rendendo difficile un dialogo costruttivo. In questo contesto, il linguaggio assume una funzione aggressiva, superando il mero scambio di opinioni divergenti per evolversi in veri e propri attacchi personali e insulti. Un esempio emblematico può essere rinvenuto nel dibattito politico durante le elezioni: i sostenitori di forze politiche opposte non si limitano a esprimere visioni differenti, ma spesso accusano apertamente l’avversario di tradimento, corruzione o persino di essere una minaccia per la sicurezza nazionale, creando un clima in cui il confronto si trasforma in una guerra comunicativa che mina ogni possibilità di confronto razionale e costruttivo.

La funzione delle piattaforme digitali nel plasmare il discorso pubblico si configura come un elemento attivo e non neutrale. Il design delle interfacce e le loro affordance mettono in risalto comportamenti e dinamiche specifiche, capaci di favorire il coinvolgimento, ma allo stesso tempo di incidere profondamente sulle modalità con cui le informazioni vengono scambiate e recepite. Gli algoritmi, infatti, raccolgono dati sulle interazioni pregresse e propongono contenuti in base a queste preferenze, generando ambienti informativi in cui le opinioni affini si rafforzano continuamente. In tali bolle, il dialogo con punti di vista differenti viene progressivamente escluso, contribuendo a un accentramento delle narrazioni.

Parallelamente, anche il sistema dei media tradizionali, guidato da imperativi di urgenza e di clickbait, seleziona e diffonde storie enfatizzate da aspetti conflittuali, accentuando ulteriormente le divisioni. La segmentazione del pubblico non si ferma a questa dimensione: mediante strategie di micro-targeting e campagne online mirate, i messaggi vengono indirizzati a gruppi sempre più omogenei, lasciando scarso spazio a prospettive alternative e al confronto reale.

Questa intersezione di dinamiche, che coniuga l’azione degli algoritmi con le pratiche di comunicazione dei media tradizionali, evidenzia come la polarizzazione non sia soltanto un effetto collaterale del progresso tecnologico, ma si sia integrata come vera e propria grammatica della comunicazione mediale contemporanea.

Fringe democracy e radicalizzazione del discorso

Uno degli aspetti più critici e meno convenzionali della polarizzazione è rappresentato da quella che possiamo definire “fringe democracy”. Questo concetto si riferisce al fenomeno per cui spazi digitali marginali – come ad esempio su Gab, Telegram e 4chan – assumono un ruolo esponenziale nella formazione e diffusione di narrative alternative e, in certi casi, estremizzate. Tali spazi, pur operando in una dimensione “alternativa”, sono capaci di influenzare la sfera pubblica più ampia. Il linguaggio usato all’interno, spesso crudo e diretto, esalta il concetto di lotta contro le élite e contro un sistema percepito come corrotto, alimentando un sentimento di appartenenza che si riconduce automaticamente ad una forma di destructive polarization. Le stesse dinamiche, che inizialmente si sviluppano in ambienti ristretti, tendono a sfuggire ai confini, contaminando il dibattito generale e spingendo verso una radicalizzazione del discorso.

Il caso sanitario: un esempio paradigmatico

Il settore sanitario offre un terreno fertile per osservare in azione entrambe le forme di polarizzazione. Durante la pandemia, la comunicazione ufficiale si è scontrata continuamente con quella che si può definire una “narrativa rovesciata”, in cui le informazioni – a volte distorte – venivano usate per alimentare paure e sospetti. Le piattaforme social sono divenute il campo di battaglia tra chi sosteneva in maniera rigorosa le misure di prevenzione, spesso richiamando l’esperienza emotiva di chi aveva vissuto la malattia in prima persona, e chi, invece, accusava le istituzioni di manipolazione e negava la gravità della crisi. Tale scontro ha messo in luce il doppio binario della polarizzazione: da un lato l’aspetto affettivo, con il bisogno di appartenere a un “gruppo protettivo”, e dall’altro l’elemento distruttivo, che ha portato alla delegittimazione e al rifiuto del dialogo scientifico.

In quest’ottica, il caso sanitario diventa emblematico di una crisi comunicativa in cui il flusso informativo diventa tanto più complesso da navigare quanto più il cittadino si trova invischiato in un sistema che misura il valore dell’informazione in termini di interazioni e reazioni emotive. I contenuti polarizzati, che fanno leva su simboli e su narrazioni semplificatrici, riducono spesso il dibattito a una contrapposizione manichea, perdendo la sfumatura necessaria per affrontare tematiche delicate con il rigore scientifico e civile che esse richiedono.

Conclusioni e prospettive per il superamento della polarizzazione

Guardare al futuro significa interrogarsi su quali possano essere le strategie per disinnescare un fenomeno così pervasivo e radicato. La consapevolezza che la polarizzazione – nelle sue forme affettiva e distruttiva – rappresenti ormai una grammatica della comunicazione attuale suggerisce l’urgenza di politiche e interventi mirati. Da un lato, è necessario promuovere una media literacy più profonda, che permetta agli utenti di riconoscere e decostruire i meccanismi polarizzanti; dall’altro, occorrono interventi istituzionali e progettuali volti a garantire la trasparenza degli algoritmi e a incentivare la creazione di spazi comunicativi aperti al confronto e alla diversità. Un approccio capace di costruire ambienti di dialogo autentico, in cui la molteplicità dei punti di vista venga valorizzata anziché esacerbata, potrebbe riformulare il discorso pubblico e contrastare efficacemente le dinamiche polarizzanti.

Parallelamente, è indispensabile una riflessione critica sul modello economico che regola le piattaforme digitali. Se il sistema premia i contenuti polarizzanti in nome dell’engagement, il compito degli operatori della comunicazione – insieme alle istituzioni – è quello di ripensare il design informativo, orientandolo verso la costruzione di dialoghi costruttivi. In questo contesto, il fenomeno della fringe democracy, sebbene offra una valvola di sfogo per chi si sente emarginato, rischia altresì di trasformarsi in un canale di radicalizzazione in assenza di strumenti efficaci di mediazione. Solo una strategia integrata, che agisca sia sul piano della formazione dei cittadini che su quello della regolazione del sistema informativo, potrà invertire la tendenza attuale e contribuire a un discorso pubblico più equilibrato e inclusivo.

In conclusione, il fenomeno della polarizzazione nel dibattito pubblico non può essere considerato un mero effetto collaterale della sola digitalizzazione ma va analizzato come un elemento strutturale della comunicazione contemporanea. Le forme affettive e distruttive di polarizzazione, sebbene apparentemente differenti, si alimentano reciprocamente in un contesto in cui le piattaforme digitali giocano sì un ruolo cruciale ma all’interno di un sistema ibrido in cui i media generalisti giocano un ruolo rilevante. Solo attraverso un approccio critico e multidimensionale – che unisca media literacy, riforme strutturali e una riflessione profonda sui modelli di partecipazione democratica – potremo aprire la strada a forme comunicative più inclusive e meno conflittuali. La sfida è grande, ma ignorare il fenomeno equivale a perpetuare un sistema che premia il conflitto piuttosto che la costruzione condivisa di significato.

Giovanni Boccia Artieri

Giovanni Boccia Artieri è un sociologo e saggista italiano. Professore Ordinario di Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo dove insegna Sociologia dei media digitali e Comunicazione digitale e platform strategy. È presidente di Santarcangelo Festival.