Spunti per un teatro della dimenticanza

di Jacopo Giacomoni

È iniziata con un video su YouTube. Una mera questione numerica: oltre 20 milioni di visualizzazioni per sei ore e mezza di durata. Un video che aveva innescato altri video, centinaia di reactions di persone che si filmavano mentre lo guardavano. Persone sedute davanti a uno schermo per sei ore e mezza, in diretta, con i commenti della gente che scorrevano sotto. Persone che accettavano la sfida di guardare quel video senza mai interrompersi, in una via di mezzo tra la bravata e il rito di purificazione. È iniziata, insomma, con il solito senso di stupore (WTF sarebbe un termine più adatto) che suscita internet quando scopri una nicchia inimmaginabile che ha in realtà le misure di un fenomeno popolare.

Il video di Everywhere at the end of time di The Caretaker non è in realtà nemmeno un video: non c’è nulla da guardare (se non le foto statiche di alcuni quadri di Ivan Seal). È una lunga composizione musicale, quasi senza soluzione di continuità, un lento decadimento che da alcuni brani da ballroom anni Venti e Trenta – rovinati perché il loro supporto, il 78 giri, si disgrega – giunge fino al silenzio.

I sei album che compongono questo lavoro monumentale sono usciti in tre anni, dal 2016 al 2019, e hanno la potenza di ogni idea artistica portata fino all’estremo. Cercano di replicare, attraverso la musica, il decadimento di una mente umana affetta da demenza. Ricordi che si confondono, tornano, si sfaldano e inesorabilmente si dissolvono nel vuoto. Le melodie di questi vecchi brani sono soverchiate dallo strepitio, sembrano provenire da un lontano salone abbandonato, non si sa quando sono iniziate, non si capisce quante volte si sono ripetute; lentamente si popolano di rumori angoscianti, abbandonano ogni traccia di musicalità, per collassare in un rumore bianco interminabile. Prima del minuto di silenzio finale si solleva, tenero e straziante, un coro di voci bianche campionato dalla Passione secondo Luca attribuita a Bach.

Nel sensazionalismo che si porta con sé il diventare virali, l’opera è stata sintetizzata così: se l’ascolti tutta di seguito è come se perdessi anche tu la memoria, come se provassi davvero cosa significa avere la demenza.

Prima di venire affascinato dall’estetica hauntologica – di cui The Carataker, alias Leyland Kirby, è uno dei maggiori esponenti, come il suo amico Mark Fisher ha teorizzato (se vi interessa, leggete Spettri della mia vita) – prima insomma di scoprire la parola “hauntology” e i fantasmi che infestano un presente ammalato di passato, come teatrante mi ha colpito la risposta del pubblico. Il fascino morboso che scatena la lunga durata; la sfida temporale che diventa un atto rituale per alcuni spettatori, un baratro di angoscia per altri; una dedizione all’ascolto completamente in controtendenza rispetto allo stereotipo dello spettatore contemporaneo e ai presunti otto secondi dello span di attenzione.

Everywhere at the end of time mi ha ricordato altre piccole epifanie virtuali degli ultimi anni. Per esempio, i milioni di persone che hanno osservato in diretta il buco nero virtuale che si è formato al termine della decima stagione del videogioco Fortnite (a quanto pare, un buco nero, statico, che non permetteva alcuna interazione, è stato l’evento di gaming più visto di sempre). Oppure le migliaia di persone che nel 2016 hanno seguito per alcuni giorni un cervo virtuale che vagava a caso nel mondo di GTA San Andreas. O, ancora, i tantissimi spettatori delle competizioni di biglie del canale YouTube Jelle’s Marble Run: intere olimpiadi, con tanto di qualificazioni ed eliminatorie, tra decine di squadre formate da biglie di colore diverso; gare di velocità, di resistenza, su acqua, su pista, tutte decise dalla fisica e dal caso. O, più in generale, gli idle games: giochi che hanno solo l’ombra del gioco – non c’è praticamente alcun segno della definizione di Suits: «il gioco è un tentativo volontario di superare ostacoli non necessari» – perché sono pura contemplazione di un algoritmo che si dispiega davanti ai nostri occhi, crescita esponenziale potenzialmente infinita, nella quale ambientazione e narrazione ricoprono un ruolo modestissimo.

Questi diversi fenomeni sono per me finestre sulla fruizione, che possono farci osservare in maniera diversa quella che è la materia centrale del teatro: il tempo.

Prima di ogni considerazione teorica su cosa rappresentasse l’opera di The Caretaker, dunque, c’è stata la potenza di una reazione, come se nel pubblico della rete potesse nascondersi una modalità di ascolto e osservazione che sottovalutiamo – o che quantomeno i produttori teatrali sicuramente sottovalutano. Queste frequentatissime periferie della rete ci raccontano qualcosa di un rapporto con la durata, con le diverse grane dello scorrere del tempo, che può essere interessante tradurre per la scena teatrale. Se non ci fermiamo all’aspetto patologico che può trasparirne, all’aspetto puramente ipnotico o lisergico, rimane, in fondo, la spia di un bisogno diverso di confrontarsi col tempo.

Così è venuto il desiderio di traduzione. La voglia di trasporre il principio musicale di Everywhere at the end of time in un meccanismo teatrale, un bisogno quasi architettonico di copiare un edificio. Il nome dell’edificio poteva essere: teatro della dimenticanza. Come faccio, mi chiedevo, a distorcere un testo così come un compositore di hauntology distorce una melodia?

La sostanza di questa architettura non poteva che essere mio padre, che da qualche anno ha cominciato a perdere la memoria a causa della demenza. I testi da cui partire sarebbero stati i suoi racconti che, come le melodie usate da The Carateker, partivano già confusi, già irrimediabilmente logorati dalla malattia. Ho passato alcuni a mesi a registrare le sue risposte ad alcune domande. Gli chiedevo: “raccontami la tua vita in cinque minuti”. Ma non ci riusciva già più, si incagliava in un qualche aneddoto della sua infanzia, che avevo già sentito mille volte, e il racconto non terminava mai. A un certo punto ho cominciato a chiedergli di raccontarmi il suo primo ricordo, e ogni volta mi ha raccontato un ricordo diverso. È stato questo rapporto molto diretto, semplice, che penso quasi tutti abbiano vissuto con un parente anziano, a costituire l’essenza del meccanismo di distorsione. Ho poi trascritte le diverse registrazioni e sono tornato alla domanda drammaturgica: come posso distorcere un testo così come si distorce una musica?

Non potevo mantenere il controllo del disfacimento, sarebbe stato barare alla propria stessa regola: le melodie di The Caretaker si distorcevano perché i supporti fisici su cui erano incise si erano logorati col tempo; ma qual è il supporto di un testo che disfa? Non potevo semplicemente distruggere un testo stampato: le parole di un libro che si sfalda portano al massimo alla pagina bianca. Mi serviva un atto concreto che potesse imitare, oltre al logoramento, anche gli inattesi ritorni di lucidità, la creazione di nuovi ricordi impossibili, i collegamenti improbabili tipici di una mente affetta da demenza.

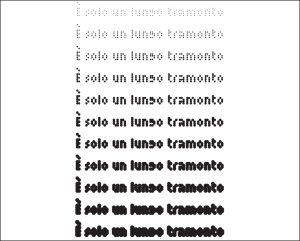

Dopo diversi esperimenti con dei supporti concreti (fogli di carta lasciati alle intemperie, cancellati da mio padre, innaffiati, graffiati da lui etc.) ho capito che dovevo usare il supporto su cui effettivamente stavo trascrivendo i racconti: il mio computer. Ho raccontato al mio computer i racconti di mio padre e lui li ha trascritti in automatico. Gli ho quindi dettato questa trascrizione e lui l’ha nuovamente trascritta; gli ho dettato quest’ultima, lui l’ha trascritta, e così via. Di trascrizione in dettatura i caratteri scomparivano, nuovi concetti emergevano, i racconti si asciugavano e si distorcevano, fino a che le parole erano troppo poche per innescare il meccanismo e non poteva che restare il silenzio.

Questa lunga pratica mi ha portato al testo È solo un lungo tramonto, che sulla scena potrebbe durare sei ore e mezza. Un testo che vorrebbe offrire allo spettatore uno spazio da attraversare – un teatro della dimenticanza – nel quale entrare e uscire liberamente per tutta la durata dell’opera, nel quale tutto è eternamente presente eppure lentamente cambia e si dissolve, un lungo tramonto, appunto.

Ma perché lo spettatore dovrebbe calarsi in questo glitch temporale, prendere parte a una memoria che muore? Lavorando al testo mi sono avvicinato sempre più ai principi della hauntology.

Viviamo l’epoca della nostalgia, non perché pensiamo che il passato sia meglio, ma perché non riusciamo a contemplare il futuro. Il presente appare come un cimitero di futuri non mantenuti. Tutto quello che era la nostra infanzia (le sigle dei cartoni animati, Emiglio robot, Age of Empires), così come il passato più recente (meme, video virali, chat whatsapp) sono ancora qui, non scompaiono, e diventano elementi per una nuova nostalgia, un nuovo ritorno di moda. La musica pop degli anni Dieci (del XXI secolo) è indistinguibile dalla musica pop di adesso, c’è un continuum senza rotture nel quale non abbiamo percezione dei salti epocali estetici, come se ci muovessimo in un eterno presente dell’arte. Inveriamo la battuta di Amleto che dice: «The time is out of joint»), il tempo è fuor di sesto, distorto come un’articolazione slogata. Nella sua mancanza di strappi, fratture decisive, nel suo confondere le epoche della vita, adolescenza e maturità, il nostro presente assomiglia al presente di un malato di demenza. La parola chiave è: ripetizione.

Durante la residenza Futuro Passato che mi ha permesso di scrivere il testo, ho letto La memoria culturale di Jan Assmann e ci ho trovato una citazione: «Oh, se avessi parole che fossero sconosciute, frasi che fossero strane, in una lingua nuova mai occorsa, priva di ripetizioni, non frasi di idioma passato, dette dagli antenati!». La cosa sorprendente è che viene da un testo egizio – Le lamentazioni di Khakheperraseneb – databile più o meno al 1900 avanti Cristo. Ho sentito una vicinanza che definirei tenera: anche agli albori della scrittura si viveva nella ripetizione e si cercava di evaderla, già la lingua non era sufficiente a dirci fino in fondo.

Tempo fa, invece, per una drammaturgia di tutt’altro tipo, la citazione in esergo me l’ero inventata di sana pianta attribuendola a un autore inesistente e diceva: «A chi vive con bambini molto piccoli o anziani molto vecchi – ma anche con certi malati di mente – si rivela quale sia, in fondo, la vera essenza dell’essere umano: la ripetizione». Il principio della ripetizione mi ha evidentemente infestato. Osservando mio padre e altre persone che soffrono di patologie simili, mi pare quasi scontato che il nostro modo proattivo di trattare il tempo, di svolgere azioni, attenderci risultati, auspicare cambiamenti, anelare novità, sia soltanto una breve parentesi esistenziale tra due epoche di ripetizione, l’infanzia e la vecchiaia.

La ripetizione mostra così due facce opposte. È il segno distintivo di un’epoca incapace di contemplare il futuro – se non come apocalisse –, il segno di un’incapacità di cambiare le cose, di incidere sugli eventi. E al contempo è una pratica da rifuggire perché in totale contrasto con il nostro modo di lavorare e percepire la vita.

La ripetizione è un luogo dove trovare la pace, per sottrarsi alla tirannia del nuovo, della creatività – mi ha sempre colpito la non-creatività di Kenneth Goldsmith – ma non è qualcosa che riesco a praticare, anzi. È l’antitesi del mio tempo quotidiano, nel quale ho il terrore di annoiarmi, di ridire qualcosa che ho già detto, di essere la copia di qualcuno. Ma è proprio per questo che penso che a teatro possiamo concederci lo sforzo di “tornare” alla ripetizione, che il teatro possa presentarsi a noi come un luogo per una temporalità diversa, conflittuale con quella che viviamo tutti i giorni, che sia, in questo senso, rivoluzionario rispetto allo status quo temporale in cui siamo calati.

Jacopo Giacomoni

Performer e dramaturg della compagnia Malmadur, con cui ha creato gli spettacoli 50 minuti di ritardo, Homo ludens, Starlùc e Lear/Del conflitto generazionale. Fra i suoi ultimi lavori: Rapimento – spettacolo per uno spettatore solo in un teatro vuoto (2021), il testo La più grande tragedia dell’umanità (2020); partecipa al Pergine Festival con la performance in solo Ebbrezza distruttiva di una scimmia cappuccina; è performer di X-machine del Teatro dei servi disobbedienti, finalista al bando Biennale under 30; e scrive il monologo Lludwig W. per Roberto Latini e Kilowatt Festival.